沈昭良:思绪中的张照堂摄影

张兆堂.沉兆良摄影

“张兆堂照片中的现实生活也很离奇。他的摄影语汇列出了人类生与死的各种形式。” 复旦大学新闻学院教授顾政评价张兆棠的摄影作品。 他曾说过“”《让现实成为可质疑的现实:张兆堂话语思维中的摄影》是2013年在台北市立美术馆举办的张兆堂个展《岁月/摄影:1959-2013摄影展》的画册。评论,澎湃新闻将在此发表全文,以纪念这位摄影师。

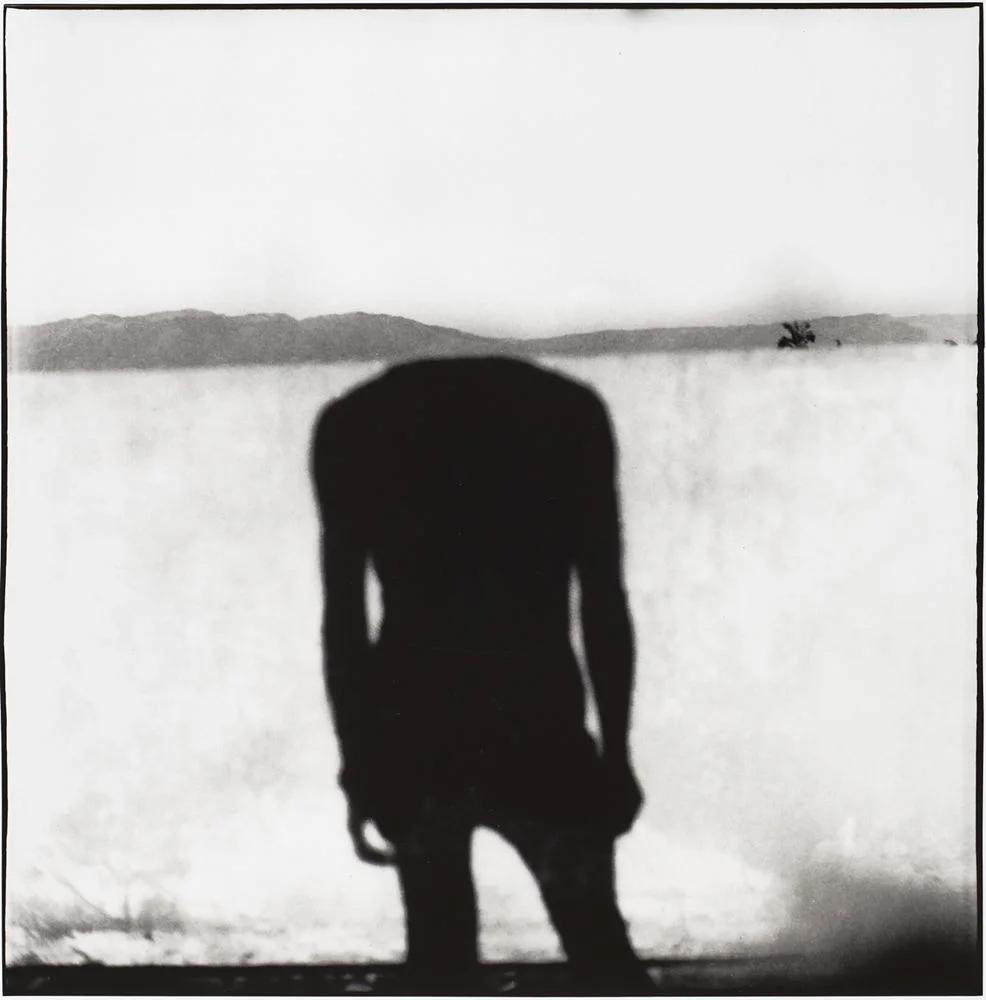

屏东枋寮,1979年。张兆堂作品

“操”让现实成为“可疑”的现实:张兆棠的话语思维中的摄影

文/古正

评论张兆堂的摄影对于评论者来说既是一种挑战,也是一种激励。 他的照片是开放的,不限制观众的视野。 相反,它们刺激了观众的说话冲动,开拓了观众的视野。 他的照片让人感觉通过他的观看,有很多层(甚至好几层)的现实被他解除了。 他的观察也让人们发现摄影有潜力改变人们对现实的认知。 这种“变形”现实的魔力或许会带来摄影和理解的双重可能性。 对于摄影师来说,如何改造现实事物,即有意识地从单纯的记录转变为记录的虚构,是一个挑战。 对于观看者来说,如何将已经定格在图像中的现实转化为自己内心的现实也是一个挑战。

对于张兆堂来说,摄影实际上是将现实中的特定物体、事物转化为图像,使之无限接近另一个现实(或许是摄影者个人的一种心理现实)的实践。 这是一种努力将两种现实结合在一起的实践。 这种以图像形式呈现摄影师个人心理现实的方式,在很多情况下可以被称为超现实主义图像。 正如美国哲学家阿瑟·丹托在《艺术是什么》中所说:“超现实是一种逃避意识思维的心理现实,而超现实主义让读者感觉真正的艺术是基于这种心理现实。” (C. Danto,《艺术是什么》,纽黑文 &:耶鲁出版社,2013 年,P13)

正如张兆堂的那些照片给我们带来的启发一样,超现实主义图像在很多时候可能超越了对现实的再现,人们可以把握并呈现出与现实不同的形象。 在这样的超现实图像中,世界的秘密可能会稍微暴露出来。 这既挑战了摄影师的视野,也磨炼了摄影师的视野。

我认为超现实主义并不是通过陌生化日常生活来给人们敲响警钟,而是世界本质上就是这么陌生和诡异。 我们认为这个现实是平常的、熟悉的,因为我们还没有深入到现实的深处。 我们对这个世界自以为是的熟悉或不假思索的熟悉,并不是这个世界的真实本质和真理,或者只是表面的真理。 如果我们有能力洞察现实的深处,那么它们的陌生就会自然而然,所谓的熟悉就永远不会在我们的心中占有一席之地。 超现实主义者眼中的世界不仅属于他们的精神和日常生活,而且属于每个人都应该共享的精神和日常生活。 只是能否捕捉到这些让人质疑现实的奇怪日常事物,就看他们自己了。 他们是否想以某种形式分享和传播它们。 人们认为,只有当他们想与所有人分享时,世界才会变得奇怪。 然而,这种情况并非如此。 现实本来就是复杂的,不同的观看方式和方法会带来不同的世界。 观者的能力和世界观往往让他想要与我们分享的世界变得如此不同,就像张兆堂的照片告诉我们现实的荒谬。 当然,能够理解这样荒诞荒诞的世界的人会欣喜若狂,而无法理解的人则会感到困惑。 归根结底,这在于世界观的差异,在于生活经历的差异,而在于个体主体性所依据的同一基础。

新庄,1964年。张兆堂作品

台北,行天宫,1978年。张兆堂作品

《台湾——核灾难之后》系列之一,2005-2013年张兆堂作品

张兆棠的这些照片根本不改变现实,但因为这些照片改变了照片中现实的形象,也改变了人们对现实的认知,介入了每个人的精神现实。 他用异常来颠覆常态,既否定了常态,又确认了常态的普遍性。 他用超现实的图像来探讨现实的悖论,既否定了现实,又肯定了现实的扑朔迷离和难以捉摸的本质。 张兆棠的照片自始至终都流露出悲观的基调。 但他的巨大悲观主义并不妨碍他以极大的热情展现他的悲观愿景——这是他用来对抗世界的重要形式。 他用本质的虚无来对抗现实的诱惑,用完全无稽之谈的视觉来对抗现实的平庸,将自己对日常生活的认知和“偏见”点燃到沉闷的夜空中。 我认为真正意义上的视觉创作必须以“偏见”为指导,并引导后续的“偏见”。 一部艺术史实际上就是一部偏见史。 如果是正常的、普遍的,就不会形成偏见。 更吊诡的是,“有偏见的”“所见”往往揭示出更普遍、当然也更深层的真相。 享受对表面“真相”的发现,显然不是张照堂摄影要承担的任务。

张朝堂的摄影深深地融入了台湾同时代人对“现代性”、“现代主义”、“现代性”的理解。 正是这种连现代主义一词本身都受到质疑的现代主义——超现实主义,通过其预言性的意象给予了现代性重要的启迪。 这并不是要把超现实主义凌驾于现代主义之上,或者将两者对立起来,而是强调只有这样理解超现实主义,才能对现代主义摄影和张兆堂摄影有新的认识。 。 从某种意义上说,像张兆堂这样的摄影是我们进入超现实主义迷宫的指南,也是我们更好地理解现代主义的途径。

1983年,在澎湖拍摄电影《杀夫》时,我利用业余时间拍摄了一个孤独的小女孩。 张兆堂作品

1984年,《淡水末班车》拍摄现场。张兆棠作品

张兆棠作品

在讨论台湾现代主义摄影时,我认为超现实主义应该是台湾现代主义摄影汲取养分的源泉之一。 虽然在张兆堂早年的生活中,由于台湾的政治局势,现代主义并不一定特别放纵,毕竟现代主义还有活跃的空间。 因此,包括张兆棠在内的台湾艺术家和作家也将有机会注意到超现实主义的存在,并发展自己的理解和对话实践。 在可以说是台湾最早的现代主义摄影团体的V10团体的成员中,张兆堂的摄影也许是调性上最冷的。 但这种冷漠真实地传达了当时台湾社会整体心态的温度。 现代主义艺术,包括摄影,在政治压力下,有时它的存在本身就是一种对抗。 但张兆棠的照片却呈现出一种不同于现代主义审美情趣的更为独特的面貌。

在评价超现实主义的历史作用时,伊贡内特说:“超现实主义(自认为是一场开创性的革命,但最终成为资产阶级娱乐)的最大好处是,它更直接地告诉我们1914-1918年时期。 大屠杀后欧洲人悲惨的精神状态。”(帕特里斯·伊戈内,拉卫国译,《巴黎神话——从启蒙运动到超现实主义》,商务印书馆,2013年,P384)同样,张兆堂的相当多的照片《台湾非常时期》的拍摄,可以看作是政治压迫时期台湾人民“悲剧性的心理状态”的写照。整个社会都通过他极其冷酷、内敛却极具能力的“改造”照片来表达,即使在当今的后武侠时代,人性的根本绝望和摄影师对生命的残酷和荒谬的深刻理解仍然是他的摄影最应该关注和表现的重中之重。

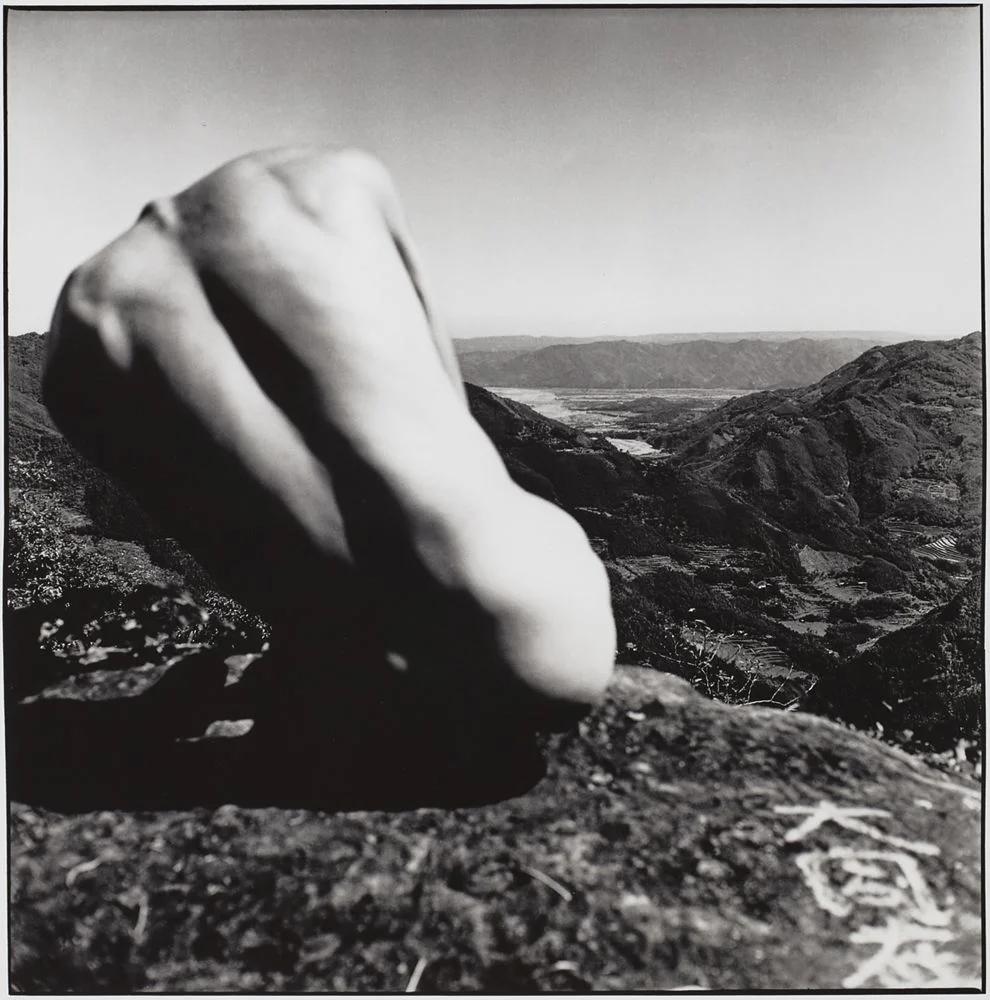

新竹,五指山,1962年。张兆堂作品

板桥,1962。张兆棠作品

例如,张兆堂的作品中,有三张不同时期拍摄的“无头”照片。 如果你把这三张照片放在一起看,你也许能发现他对人、对人生的基本看法。 最早的两张照片均拍摄于1962年。一张是裸体的背部,光滑的身体与粗糙坚硬的岩石形成视觉冲突,而另一张是上半身的黑色阴影,远处的斜坡似乎变成了一把锋利的刀片,水平地切割着头部。 这两张照片似乎说明了人类作为欲望的块体,既真实又虚幻。 与肉体相比,精神(心灵)没有存在的价值和意义,或者说,即使存在,也充满了被切断的危险。 如果说这两幅照片体现了摄影师创造奇异人物形象的高超能力,那么1980年拍摄的《屏东、枋寮》则给出了一群无头的形象。 这张照片来自这群人在海滩上进行一些体育活动的那一刻。 摄影师张兆棠将相机插入到这个过程中,将时间悬浮在连续的过程中,剥离了事件的具体意义,只暴露了实际的场景。 这张让具体事件失去具体性、悬置意义的照片,更充分地体现了他对人的观念的一致性,也暗示了他的基本拍摄技巧。 这张照片也可以理解为对无头群众的批评。 如果我们把这张照片与尤金·阿吉特拍摄的巴黎人在地铁口仰望日全食的照片进行比较,我们会发现他们所采用的技术和所体现的理念是相同的。 将具体事件去物化,悬置具体性和意义,通过切断与具体性的联系而产生无意义的意义。 从个体的无头形象到群体的无头形象,戒严时期张兆堂对人类和时代的根本批判终于完成了。 他关心的是肉体,而与精神无关。 这可能是他想与我们分享的观点之一。

真正意义上的超现实主义旨在改变生活,同时改变世界。 虽然它在一定程度上宣告了自己作为一种艺术命题的失败。 但它的艺术主张仍然具有启发性。 它打开思想视野的愿望和努力值得尊重。 它通过视觉与现实的对抗,改变人们对世界和生活的认知。 即使张兆堂没有改变世界的野心,但以自己独特的视角改变人们对世界的认知也应该是他的野心。 他的视觉实践在一定程度上参与了改变世界的实践。 真正意义上的超现实主义意味着正视我们所生活的现实,勇于面对它,通过视觉颠覆提出对现实的视觉违抗。 无论是政治压力下的压抑,还是戒严后“虚无阵”般的失重状态,艺术家都需要从自身的处境和立场出发,宣布自己关于生活和现实的视觉宣言。

张兆棠作品

张兆堂的摄影实践并不是首先运用概念来达到与现代主义相似的面貌,而是基于个人的生理、直觉和日常生活,通过对日常生活的颠覆性呈现来批判和嘲讽现实世界。 获得对现实的超越。 他的摄影从摄影本体、摄影语言等方面入手,不仅表达了他的世界观,也让他想起了自己的摄影观。 张兆棠的超现实主义就是巧妙地“操纵”眼前的现实元素,以视觉谎言的形式发起对现实的批判。 这也可以发音为“操纵(操纵)现实主义”。 现代主义本质上是一种对待现实的态度。 超现实主义,即使从字面意义上来说,也包含着一种对现实的态度。 当然不能简单地理解为对现实的超越。 因为超越有时可以被视为对现实的逃避。 张兆堂的摄影是以一种不同的现实对现实进行深入探索,使现实成为超越现实的参照。

现代主义摄影的基本技法之一就是强调对现实的真实再现。 这在历史上是对“操纵”现实的沙龙摄影美学的挑战。 现代主义摄影更新了每个人的视觉体验,但人们常常将这种更新的视觉体验等同于质疑现实。 事实上,事实并非如此。 揭露世界内心的黑暗,往往需要与现实决裂、决斗的勇气和决心。 超现实主义从一开始就对现实的本质提出质疑,并通过摄影等手段进一步“操纵”现实,使其成为“有疑问的”现实,敦促我们正面面对它,用各种方法来否定现实和自我,在实现自我超越的同时,超越现实对人的观念和行为的束缚。

嘉义,阿里山,1990年。张兆堂作品

王船节,1979。张兆堂作品

板桥,1959。张兆堂作品

张兆堂热衷于走上街头。 我还记得2011年他来上海时的情景,一放下行李,他就独自上街拍照。 从根本上来说,张兆堂是一位街头摄影师。 一般来说,摄影师根据他们的工作方式可以分为两类。 一是观察人类活动的各种公共场所的行为,捕捉与人类活动相关的一举一动,实现自己对现实的记录、观察和评价。 对他们来说,街道是重要的工作场所之一。 这是即兴观察摄影。 另一种类型的摄影师建造或居住在一个封闭的房间里,然后要求人们严格按照自己的意图进行表演和拍摄。 这是一张虚构的墙照片。 从张兆堂的工作风格来看,他显然属于前一类摄影师。 街道是他的工作室和道具箱,也是他的客厅。 他的大部分精彩抓拍照片都是在台湾的街道或公共场所拍摄的。 无论是人还是物,他巧妙的空间组合(视觉构图)都会呈现出不同的真实感。

正如巴黎超现实主义者在巴黎街头遇到的光怪陆离的人物、镜头拾取的物体的丰富性、所呈现的图像的复杂性一样,张兆堂照片中的现实生活也同样光怪陆离。 他的摄影词汇列出的是人类生与死的各种形式。 本质的悲观主义是张照堂摄影的背景。 这些悲观的情绪从相纸中渗出,浮现出来,闪耀着绝望的银光。

现代城市的街道上,总是等待着期待邂逅某种“意外收获”的摄影师。 张兆棠在街头发现的,其实不仅仅是被丢弃的人类物质碎片,更是人类精神的样本。 粗心的人类有时会认为自己巧妙地隐藏了自己隐藏的世界,但事实可能并非如此。 通过张兆棠敏锐的目光,我们发现人类仍然是一个无法隐藏自己欲望和想法的部落。 当然,张兆堂的发现和记录不仅揭示了人类的秘密,也在一定程度上暴露了他自己内心的秘密。 但这并不重要,因为他只是乐于作为一个人去调查、审视和想象人类的心理活动。 他是少数能够以某种方式表达个人对现实的预感的摄影师之一。 我们确实需要这种预言性的照片。

关于张兆堂

张兆堂1943年出生于台北板桥,高中时参加摄影社。 1961年,张兆棠就读于台湾大学土木工程系,开始吸收现代文学、存在主义哲学和超现实主义艺术思潮,开始用摄影来表达困惑和压抑。 实验视频作品。 1965年,22岁的他与社团老师郑桑希共同举办“现代摄影双人展”。 其主题表达和图像内容与当时主流沙龙摄影风格不同,引起了摄影界的争议和关注。

1968年,张兆棠成为一名摄影记者,在电影、纪录片和实验电影领域取得了相当的成就。 20世纪90年代,张兆棠开始担任纪录片节目制片人,后在大学任教。 除了摄影创作、纪实拍摄和教育工作外,张兆堂的另一项成就是收集、编辑和出版与台湾摄影相关的书籍。

2022年,张兆棠荣获第59届金马奖“终身成就奖”,成为纪录片和实验电影界第一位获此殊荣的影像工作者。

部分文章来自互联网,如有侵权请联系删除。发布者:28预订网,转转请注明出处:https://www.28368.cn/tiyan/19929.html